こんばんは。

連日暑い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

私は、あまりの暑さにエアコンをつけて寝ていたら喉がやられてしまい、風邪薬が手放せない毎日です。トホホホ…。

さて、たまには意識高い系な投稿もしないとなと思い、本日はこんなネタをお届け致します。

考えよう、この街の未来

人口減少の時代到来

ここのところ市外のネタが増えてしまい、ずいぶんご無沙汰な気もするのですが、み〜て大宮という名前の通り、当サイトがホームタウンとするのは埼玉県さいたま市。

今年で誕生から17周年、政令指定都市への指定から15周年を迎える同市は、関東の一拠点として大いなる成長を遂げてきたことは、語るまでもないと思います。

大宮が住みたい街ランキングで9位に入るなど、ベッドタウンとして人気を博している地域ですが、日本全体では急速な少子高齢化、そして人口減少が進んでいます。

今の所さいたま市の人口は成長の一途にありますが、近い将来いつ人口減少に転じてもおかしくありません。

2021年で切れる振興計画

前述したように、2001年に産声をあげたさいたま市。

コクーンシティの開業や北陸・北海道新幹線の開通など様々なイベントがありましたが、その都市振興は誕生時に策定されたさいたま市総合振興計画に乗っ取って行われてきました。

しかし、同計画は合併から20年の2021年で満了を迎えるため、新たな都市振興計画の策定が求められています。

都市振興を考えるシンポジウム

先に述べたように、少子高齢化やリモートワークの普及など、現代社会では様々な動きが出ています。

10年、1年前には予測できなかったようなことも多々起きており、ますます混迷を極める情勢となっています。

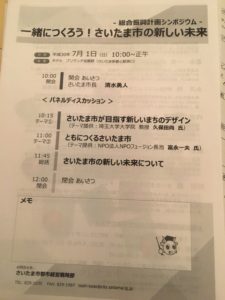

そこで、新たな振興計画の策定に向けて、先日7/1にさいたま市主催のシンポジウム「総合振興計画シンポジウム 一緒につくろう!さいたま市の新しい未来」がさいたま新都心・ブリランテ武蔵野で開催されました。

そこで、新たな振興計画の策定に向けて、先日7/1にさいたま市主催のシンポジウム「総合振興計画シンポジウム 一緒につくろう!さいたま市の新しい未来」がさいたま新都心・ブリランテ武蔵野で開催されました。

意識が海底よりも低い身ですが、意を決して参加してまいりました!

※文章オンリーでお楽しみください

市民にも集まる関心

細かいスポット紹介は割愛いたしますが、こちらがさいたま新都心にあるホテルブリランテ武蔵野でございます。

会場は2月にアルディージャ後援会の激励会が行われた2階のホールでした。

エスカレーターで上がっていきます。

こちらが会場。

日曜の早朝でしたが、300人近い市民の皆様が集まっていました。

それだけ市民の皆様の注目度も高いということでしょうね。

司会は埼玉といったらのあの人

今回のシンポジウムは、ゲストの皆様によるパネルディスカッションとなっています。

ゲストは以下の通りです。

- 埼玉大学大学院教授(都市交通計画) 久保田 尚氏

- NPO法人NPOフュージョン長池 会長 富永 一夫氏

- NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター 代表理事 永沢 映氏

- アーバンデザインセンター大宮 副センター長 内田 奈芳美氏

- アーバンデザインセンターみその 副センター長 岡本 祐輝氏

- さいたま観光大使 村田 綾氏

このうち司会進行を勤めるのが、さいたまが生んだアイドル村田綾女史です。

さいたま市民代表として、パネルディスカッションにも参加されるとのことです。

流れとしては、久保田氏によるさいたま市が目指す新しいまちのデザインについての講演の後にディスカッションを行い、その後八王子の公園を舞台にNPOを運営される富永氏による、ともにつくるさいたま市をテーマにした講演となります。

最後に全体の総括を行い、終了となります。

新計画のはじめの一歩として

こうして定刻10時にシンポジウムが開始。

なお、会場は撮影禁止とのことでしたので、代わりの画像を使用します。

あらかじめご了承ください。

まずは冒頭、清水勇人さいたま市長によるご挨拶がありました。

朝早くから集まってくださった市民の皆様への感謝を述べるとともに、毎年1万人近く人口も増えて本社移転も盛んなさいたま市の今について、お言葉を述べられました。

人口も130万人の大台まで秒読みのさいたま市ですが、折からの高齢化の波には逆らえず、今後10年前後で高齢化・人口減少が予想されています。

時を同じくして現在の振興計画も2年後に期限を迎えることから、今後も持続可能なとしてとして発展していけるよう、新たなビジョンを制定する必要があります。

このシンポジウムをその第1歩としていきたいというお言葉で、冒頭のご挨拶は締められました。

さいたま市が目指すは半々の都市!?

現行計画のおさらい

そして、目指すべきさいたま市の姿についての講演・ディスカッションに入るのですが、

ここで現行の振興計画について簡単にお話いたしましょう。

総合振興計画は、長期的な視点での都市づくりの将来目標を示すとともに、市政の総合的・計画的な運営に向けて、各行政分野における計画や事業の指針を明らかにし、市政運営の最も基本となる計画です。

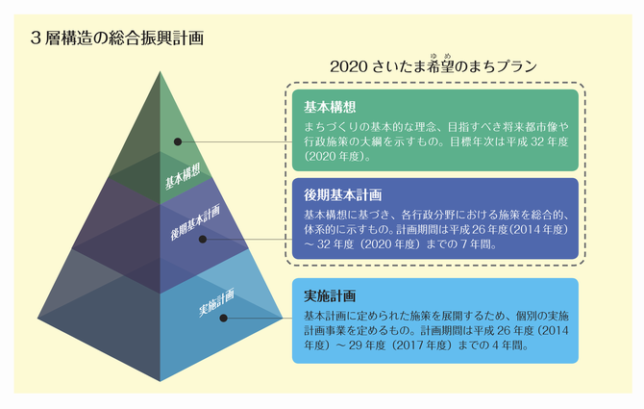

2001年に制定された基本構想、その構想に基づき2004~2013年を前期・2014~2020年を後期とする基本計画が練られています。なお、この2つを総称して「2020さいたま希望のまちプラン」と呼ばれています。

その下に、それらを実際の行動に落とし込んだ実施計画があるというわけです。

基本構想

基本構想とは政令指定都市として、市民の意向を十分に反映した都市づくりの基本理念、目指すべき将来都市像を掲げるとともに、その実現に必要な施策展開の方向性を示したものです。

その基本理念が以下の3点で、

- 市民と行政の協働

- 人と自然の尊重

- 未来への希望と責任

目指すべき都市像は以下の通りです。

- 多彩な都市活動が展開される東日本の交流拠点都市

- 見沼の緑と荒川の水に象徴される環境共生都市

- 若い力の育つゆとりある生活文化都市

東日本の交流拠点都市というのは、今大宮駅で進められているグランドステーション構想に重なるところがありますね。

基本計画・実施計画

そうした基本構想に基づき、各行政分野における施策を総合的・体系的に示したものが基本計画です。現在は2014~2020年にかけての「後期基本計画」が施行されています。

具体的には以下のような内容です

- 安らぎと潤いある環境を守り育てる[環境・アメニティ]

- 子育てを応援し、だれもが健やかに安心して暮らせる[健康・福祉]

- 一人ひとりが生き生きと輝く個性を育む[教育・文化・スポーツ]

- 人と環境に配慮した質の高い基盤をつくる[都市基盤・交通]

- 産業の活力を高め、躍動する都市づくりを進める[産業・経済]

- 安全を確保し、市民生活を支える[安全・生活基盤]

- 理解を深め合い、多彩な交流を広げる[交流・コミュニティ]

あまり長いと退屈するかと思いますのでこれくらいにしておきますが、各分野の基本計画に基づいて実際に何をしていくかを示したのが実施計画となります。

いずれも2021年に期限を迎えるため、次の時代のまちづくりの礎として確固たる振興計画が求められることでしょうね。

成長の余地あるさいたま市

では、本題のパネルディスカッションに入っていきましょう。

はじめに埼玉大学大学院の久保田尚教授による、さいたま市の目指す未来の姿についての講演がありました。

はじめに埼玉大学大学院の久保田尚教授による、さいたま市の目指す未来の姿についての講演がありました。

日本都市計画学会の会長を務められ、さいたま市の都市計画策定にも関わられている同氏からは、まずは市の人口動態についてお言葉がありました。

人口流入が続き2030年には131万人と人口のピークを迎えると予想されるさいたま市ですが、高齢化率は24.6%(2020年)→34%(2030年)と、今後10年間で急激に進行することになることが予想されます。

ただ、日本全体では人口のピークは2010年であり、2030年の高齢化率は37.7%と予想されているので、ことさいたま市については人口のピークが日本全体に比べるとまだまだ先であるため、成長の余地は十二分にあるとお言葉を述べられました。

こうした中で福祉や保育の充実に伴って、財政規模は10年前の2倍に膨れ上がっており、今後も増大していくことが予想されます。

自然と都市の融合した田園都市

そんな中でさいたま市が目指すべき都市像とは何か。

それはズバリ、田園都市であると同氏は述べます。

さいたま市は2都市4副都心構想というものを掲げていますが、2都市とは言わずもがな大宮と浦和。大宮〜浦和間は東京〜新宿間よりも距離があるため、一体的な開発は難しい面はあると同氏はしています。

そして4副都心というのが、日進・宮原、武蔵浦和、浦和美園、岩槻の4拠点。

武蔵浦和こそ近年急速に発展が続いていますが、他の副都心はまだまだ自然も多く、歴史や文化も多様性を有しています。

こと大宮を始め、鉄道駅の周辺はかなりの賑わいを見せているさいたま市ですが、駅前から4kmも行くと、有り余るほどの自然が広がっています。

それもそのはず、さいたま市は市街地として開発できる市街化区域と、開発が抑制されている市街化調整区域の割合が半々なのです。

それゆえ緑豊かな田園都市として、見沼・荒川の緑のシンボル軸と盆栽や氷川神社といった歴史の融合が期待できると、同氏は見ています。

そこに都市というキーワードが入ってくるのですが、同氏曰く例えばさいたま新都心のビル群が望める荒川にひばりが鳴くように、都市の周りにこれだけの自然が広がっているのはさいたま市くらいなものとのこと。

都市計画道路の整備の遅れなど、都市インフラなどの面で他の政令市に遅れを取っている面は確かにあるのですが、歩行者優先道路の設置など質を上げていくことはできます。

このように都市としてのレベルを上げつつ、自然や歴史と調和した田園都市こそが理想の都市像であると、同氏は述べられました。

各ゲストからの声

それでは、久保田氏の講演を受けて、各ゲストの皆様がどのように反応されたのかお伝えいたします。

「世界都市大宮の実現を」

まずはアーバンデザインセンターおおみや副センター長の内田氏。

同氏の属するアーバンデザインセンターは全国各所に設けられていますが、いずれも新興市街地に設けられており、大宮のような従来からの市街地に設けられるのは珍しいとのこと。

従来からまちづくりの団体が多かったため、その声を受けて設立されたという経緯がありますが、2都心4副都心という構想であっても、大宮については世界都市を目指していくべきと持論を展開されました。

難しいかもしれませんが、自分たちの強みをしっかりと表出していければ難しいことではないとのことです。

「アーバンカントリーデザインの実現を」

続けてNPOフュージョン長池代表の富永氏。

同氏は八王子出身ですが、さいたま市民がどこから来たのと言われた時に「大宮」「浦和」と市内の各地域名を返すように、八王子についても「南大沢」「八王子みなみ野」など各地域名で言い合う傾向があると、さいたま市との類似点を話されました。

そして田園都市という言葉を受けて、アーバンデザインとカントリーデザインを掛け合わせたアーバンカントリーデザインの実現を目指していくべきということ、来たる高齢化社会に向けて駅への交通よりも地域コミュニティを巡る交通インフラの充実を提唱されました。

「大局的な視点にマクロな視点を」

そしてコミュニティビジネスサポートセンター代表理事の永沢氏。

同氏もさいたま市に在住されていますが、さいたま市と言われてもこれといったものが思い浮かばない一方で、お宮の盆栽や岩槻の雛人形など、地域単位であれば思い浮かぶものは多いと話されました。

人の生活圏内はちょうど中学校の学区程度とも言われています。

それゆえ、市全体の大局的な話だけではなく、ミクロな視点もまちづくりには重要とし、各地域コミュニティで議論が始まり、それが大局の議論へと発展していくのが理想としています。

「東川口地域も一体的に開発を」

さらにアーバンデザインセンターみその副センター長の岡本氏。

さいたま市内2つ目のアーバンデザインセンターとして、美園地区の未来について考える拠点として設けられた同センター。ですが美園地区というと、住民の方々は自分たちの地域だけでなくちょうど埼玉高速鉄道線の隣の駅である東川口地域に出ることも多々あり、その逆も然りです。

それゆえ、さいたま市内だけでなく、東川口地域も一体的に開発を考えていくべきと述べられました。

特に浦和美園というのはさいたま市内でもまだまだ新しい地域であるため、これから従来にない新しい生活スタイルを築いていくことも十分期待できるとしています。

「市民に向けてより情報発信を」

最後に村田綾女史。

さいたま観光大使として自身のインスタグラムに見沼の畑でできた野菜やそこからの景色をアップされていますが、今回の講演を聞いて市民目線だと振興計画についてまだまだ知らないことも多いので、よりわかりやすく説明する機会が必要であると述べられました。

また、さいたま市民であっても、市内のことを知らない方は多くいらっしゃいます。

ですので、自身も含めてもっと情報発信を積極的に行う必要があるとされました。

さてそのあとどのような議論が繰り広げられたのかは、また次回お話しいたします。

つづく