財団法人設立へ向けて活動を続けるさいたま未来基金は、10/3(土)にラフォーレ清水園(大宮区東町)において基金の集いを開催した。

基金を立ち上げるにあたり、既に賛同もしくは参加を検討する者や興味を持つ者に対して、発起人や発起人代表からの挨拶、先進事例を踏まえた講演、今後の活動についてなど報告した。

発起人代表および発起人挨拶

発起人代表として大宮商店街連合会の日野会長から挨拶があった。

この中で埼玉は災害が少ないもののコロナで地域社会の再生が急務であることや地域課題は一層複雑化しており行政・市民連携の課題解決が重要となるとして、同基金を通じて参加型民主主義やSDGs、そして次世代の子どもたちを育てる活動につなげていければと述べた。

続けて各発起人の紹介に入った。その一人で大宮西口商店街連絡協議会の井原昌浩会長は「一人一人が変わるから社会も変わっていく」と述べ、さいたまおかみさん会の清水志摩子会長は「眠っている素晴らしいさいたまの遺産を掘り起こして、眠っているお金を掘り起こしていければ」と述べた。

来賓挨拶

来賓として、環境省関東地方環境事務所で地域循環共生圏構想推進室長を務める速水香奈さんがあいさつした。

全国各地で地域の風土などを題材にした絵本プロジェクトを主導している。

あいさつで、環境・社会の変化の中、地域課題が複雑化しているが、自然の循環中の存在として足元の自然を最大限使用できるかが課題解決のカギとなるとした。

そのためにも経済的な仕組みが重要であり、まずは地域内で資金循環を促進するのに同基金は有用であると述べた。

講演の模様

場所文化フォーラム名誉理事 吉澤保幸氏

各位挨拶後は講演に入り、場所文化フォーラム名誉理事で富山県南砺市で同基金の原型となる「南砺幸せ未来基金」の設立に携わった吉澤保幸氏が登壇した。

南砺幸せ未来基金は、小さな循環によるエコヴィレッジ構想の元、エネルギー循環や地域内分権や地域包括医療ケアを軸とする南砺版地域循環共生圏の実現へ向けて設立された。

2017年に基金設立発起人会設置後、設立呼びかけから2019年2月には一般財団法人設立に至り、その後はスムーズに公益財団法人へと移行している。

「公益財団法人化で動きが軽くなる。さいたまの場合でも大事」と同氏。

基金の内容としては、地域で御用聞きをしながら、7分野において地域で活躍する人々を助成する地域応援事業や保護猫など基金のプラットフォーム活用した寄付プログラムでの支援で地域課題解決を推進する。

このコロナ禍においても高齢者の買い物支援などで緊急支援を行なっており、行政の支援が届きにくいところに対応。「財団法人を作ってよかった」という声も地域から多く上がっている。

今後は電子地域通貨や脱炭素型地域づくりに向けた地域ネットワーク構築などについても検討しているという。

埼玉大学大学院客員教授 神津多可思氏

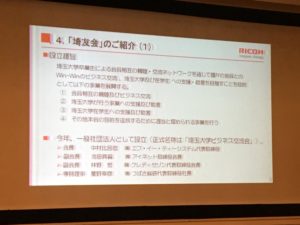

続けて埼大大学院客員教授やリコー経済社会研究所所長を務める神津多可思氏が登壇した。

同大学や短期大学を含め埼玉には40の大学があるが、知識や人が集結する大学は地域を元気にする際にハブになりうる。

日本の場合は教育の局面が強いが、シリコンバレーなど海外においては大学による産業集積や強化も見られる。

それゆえ、大学を教育の場としてだけ見ていてはもったいないと同氏は主張する。

人生の充実に「しあわせ」の集積にその効用を訴求する。

同大では今年から立ち上げた学友会として埼友会を設立した。

企業経営者など40名前後が参加するが、同大への寄付をはじめビジネスマッチングなども検討しており、同基金との連携も検討する。

埼玉が生んだ渋沢栄一は「論語と算盤」を提唱したが、そろばんだけでも資本主義は制御できない。それゆえ論語「と」結びつける塩梅を見つけることが重要である。

マクロ環境での変化も押し寄せているが、それに動じない埼玉を目指すには多様性が鍵になると述べた。

同基金の今後

このほかJ2・大宮アルディージャの小沼ビジョン推進グループ課長も登壇し、クラブとして同基金に協力できる活動の紹介をおこなった。

現在同基金では一般財団法人設立に向けて引き続き設立オーナーを募っている。基金が300万円に達した時点で一般財団法人を設立し、その後は公益財団法人認定へ各種申請に着手する。

今後も参加者らに向けた円卓会議なども随時実施する。

設立オーナー申込は同基金HPより。