どうもです。

今回はいつものお店やイベント紹介ではないのですが、我が街埼玉の皆様にお伝えしたいことがございますので、この場を借りてお伝えいたします。

春なのに不審火多発!!

ほぼ毎日ニュースに…

入社式や入学式、川内優輝氏のボストンマラソン優勝などに沸いた先月の埼玉。

川内氏はプロ転向も表明され、今後の活躍に期待がかかりますね。

それはいいとして、先月より埼玉ではある出来事がニュースとして日々取り上げられるようになっています。

それが、不審火による火災です。

もうすっかり暖かくなりストーブをしまわれているご家庭がほとんどなことでしょうが、そんな状況であっても毎日のように火災のニュースが流れています。

県内各地で不審火が発生!

火災というと火の元の不始末や設備故障などさまざま原因はありますが、特に最近県内で頻発しているのが、原因不明の不審火。

さいたま市内でも不審火頻発

こちらはYoutubeのANNニュースを引用させていただいたのですが、心配なことにさいたま市内でも不審火が発生しています。

先週5/1の深夜には、南区と緑区の半径500m以内で、やはり10分間で3件もの不審火が発生しています。

そして半径2km圏内では先月から農機具や自転車が燃える不審火が発生しているということで、何かしら関係がありそうな匂いがしてならないです。

吉川では死者も…

さらに吉川市と越谷市では、先週5/2深夜に半径300mの範囲で10分間のうちに3件もの不審火が発生、夜明け前にも吉川市で火災が発生し、1名の尊い命が失われました。

近隣地域では4月から不審火が発生しており、連続放火の疑いもあるとみて、警察が警戒にあたっています。

上の件と合わせて同一犯による放火の可能性も否定できないですね…。

茨城にも飛び火?

笑えない見出しなのですが、その不審火が県境を越えて茨城方面にも飛び火している可能性があるとのこと。

一昨日5/6の未明には、埼玉にもほど近い茨城県守谷市でも半径約100mの範囲で3件もの不審火が発生したとのこと。

いずれもけが人などは発生しませんでしたが、埼玉県内の火災と状況が似ていることから、やはり同一犯による放火の可能性も否定できません。

この他、県内では上尾や熊谷でも近距離での不審火が頻発していて、予断を許さない状況です。

家庭でできる放火対策

このように放火とみられる不審火が頻発している我が埼玉県。

ここからは、埼玉県外の方のお役にもひょっとしたら立てるかもしれませんが、家庭でできる放火対策をご紹介していこうと思います。

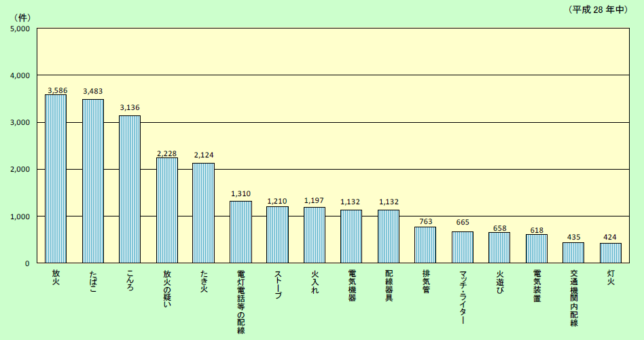

火災の原因1位はもちろん…

これは埼玉県に限った話ではないのですが、火災の原因で一番多いものはなんだと思いますか?

答えは、ズバリ放火です。

全国の消防を管轄する総務省消防庁の調べによると、2016年に全国で火災は36,831件発生しましたが、この原因をみると最も多いのは放火で、全体の10%弱を占めました。20年連続で最多ということです。

なお2位は僅差でたばこでした。

火の不始末によるケースが割合としては多いとはいえ、やはり放火の恐怖も否定はできないですね。

実際に家庭でできることは?

放火とは意図的に火をつけられることなので、いくら対策を施しても起きてしまう可能性は0にはなりません。

放火とは意図的に火をつけられることなので、いくら対策を施しても起きてしまう可能性は0にはなりません。

それでも対策次第で被害を少なくすることはできます。

以下に今からでもできそうな対策を書かせていただきます。一部難しいものもあるかもしれませんが、ご参考までに…。

(いずれも川口市消防局HPを参照)

家の周囲に対する放火対策

- 家の周囲には燃えやすい物を置かない。

- ゴミは決められた日の朝に出す。

- 道路に溜まった落ち葉等はこまめに取り除く。

- 自転車カバーは防炎品を使用する。

- 郵便受けの郵便物はためない。

- トラックの荷台に燃えやすい物を積む場合は防炎シートをかける。

住宅に対する放火対策

- 塀や生垣等はなるべく低くし、死角を作らないように工夫する。

- 不用品や古材等は、整理整頓して物置等へ保管する。

- 門扉、通用口、車庫、物置等のドアは必ず施錠する。

- 郵便受けの新聞やチラシ、洗濯物は必ず屋内に取り込む。

- 照明器具を設置し、暗がりを作らない。

- 建物の周囲に燃えやすい物を放置しない。

共同住宅の放火対策

- 出入り口はオートロック方式で不審者の出入りを制限する。

- 廊下等の共用部分に可燃物を置かないよう管理を徹底する。

- ゴミは決められた日に出すように管理を徹底する。

- 建物周辺に駐車する自動車等のボディカバーは「防炎品」を使用する。

- 知らない人に声をかける「一声運動」を行う。

もしも火災が起きてしまったら

ただ、それでも火災は起きてしまうもの。

もしも火災が起きてしまったら、どうすればよいでしょうか。

埼玉西部消防組合のHPを参照にまとめました。

まずは知らせろ!

大声を出して、家族や隣近所の人に、火災を伝えます。

特にお子さんや高齢者の方には確実に伝えましょう。

「火事だ!」と叫べば、みんな気づいてくれるはずです。

誰もいない場合、可能ならば初期消火を

もしも誰もいない・気づかなかった場合は、可能であれば初期消火を行います。

初期消火ができる目安は、以下の通りです。

- 出火してからおおむね2分間以内

- 火が床など横に広がっている状態

- カーテンふすまなどの立ち上がり材に火が移りそうな状態

- てんぷら油の鍋に火が入って鍋の油が燃えている状態

手近の消火器や三角バケツを用いて、水を火元に投じます。

また、ざぶとんやコートなどで出火箇所で被せて燃焼速度を抑えるのも有効です。

とにかく逃げて119番!

しかし、火が部屋の壁板やふすまの上部など上の方向に燃え上がって天井に炎が達した状態では初期消火は不可能です。

初期消火が済んだ場合も含めて、この場合は建物の中の皆さんで逃げましょう!!

その際、煙を吸い込まないように、姿勢を低くするといいです。

そして安全な場所に来たら、直ちに119番通報をします。

あとは消防隊の到着を待ちましょう。

以上簡単ではありますが、火災が起きた時の行動をまとめてみました。

普段から防災意識を!

最後に、不審火以外にも火災の可能性は常日頃我々に付きまとっています。

天災は忘れたころにやってくると言いますが、ふと気を抜いた瞬間に限ってそうした火災や災害が発生するものです。

あまり気張りすぎることはないですが、自治会の防災訓練に参加するなど、普段から防災意識を高めていきましょう!

私も、細心の注意を払います。

長くなりましたが、以上になります。

皆様もどうか、お気をつけて!